Schwäbischer Impressionismus vom Feinsten

Schloss Achberg – Lange Zeit wurde der Anteil der Frauen an der Entwicklung der Kunst nicht wirklich wahrgenommen. In den letzten Jahren haben jedoch viele Ausstellungsprojekte unseren Blick erweitert. Die Sommerausstellung auf Schloss Achberg führt nun eindrucksvoll vor Augen, dass auch der Schwäbische Impressionismus einen weiblichen Flügel hatte.

Die Macher der Ausstellung (von links nach rechts): Michael C. Maurer M.A. (Leiter Schloss Achberg), Marie-Theres Pecher (Volontärin Schloss Achberg), Dr. Uwe Degreif (Kurator der Ausstellung)

Ein bisher kaum bekanntes Kapitel der Kunst

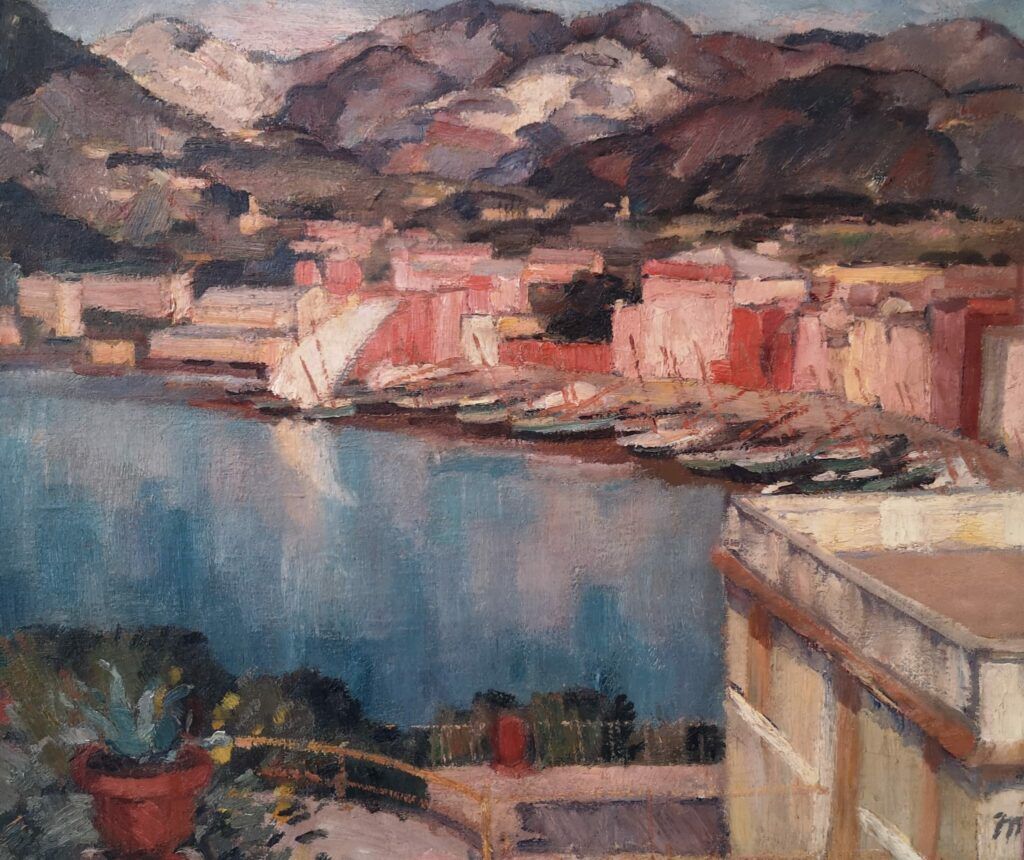

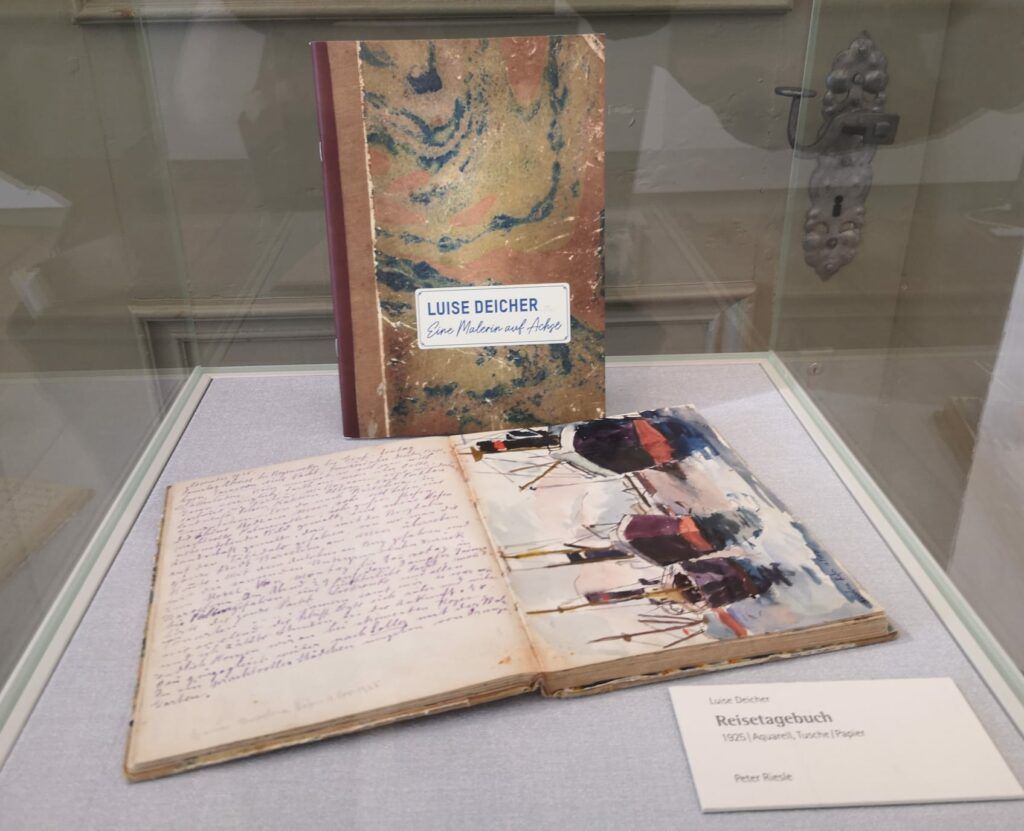

Uwe Degreif, lange Jahre reger Ausstellungsmacher am Museum Biberach und sicher einer der besten Kenner der Malerei im Südwesten, hat die neue Ausstellung konzipiert. Beim Rundgang durch die Ausstellung gesteht er, dass auch er von den 14 schließlich ausgewählten Künstlerinnen gerade mal vier oder fünf vorher kannte. Alle gezeigten Malerinnen absolvierten eine solide Ausbildung und haben erfolgreich ausgestellt. Später verlor sich dann allerdings häufig ihre Spur und ihr Schaffen geriet in Vergessenheit. In der Literatur über die schwäbische Malerei um 1900 tauchen Frauen oft gar nicht auf. Wie bei solchen Projekten üblich, war daher die Vorbereitung für diese Ausstellung für Degreif, Schloss-Achberg-Chef Michael C. Maurer und ihre Mitstreiter mit viel Archiv- und Recherchearbeit verbunden. Trotzdem blieb manches im Dunkeln. Von Anna Huber etwa haben sich nur sieben – allerdings besonders empfindsame – Frauen- und Mädchenporträts erhalten. Wie lange diese Malerin lebte, konnte aber zum Beispiel nicht in Erfahrung gebracht werden.

Großartige Wiederentdeckungen

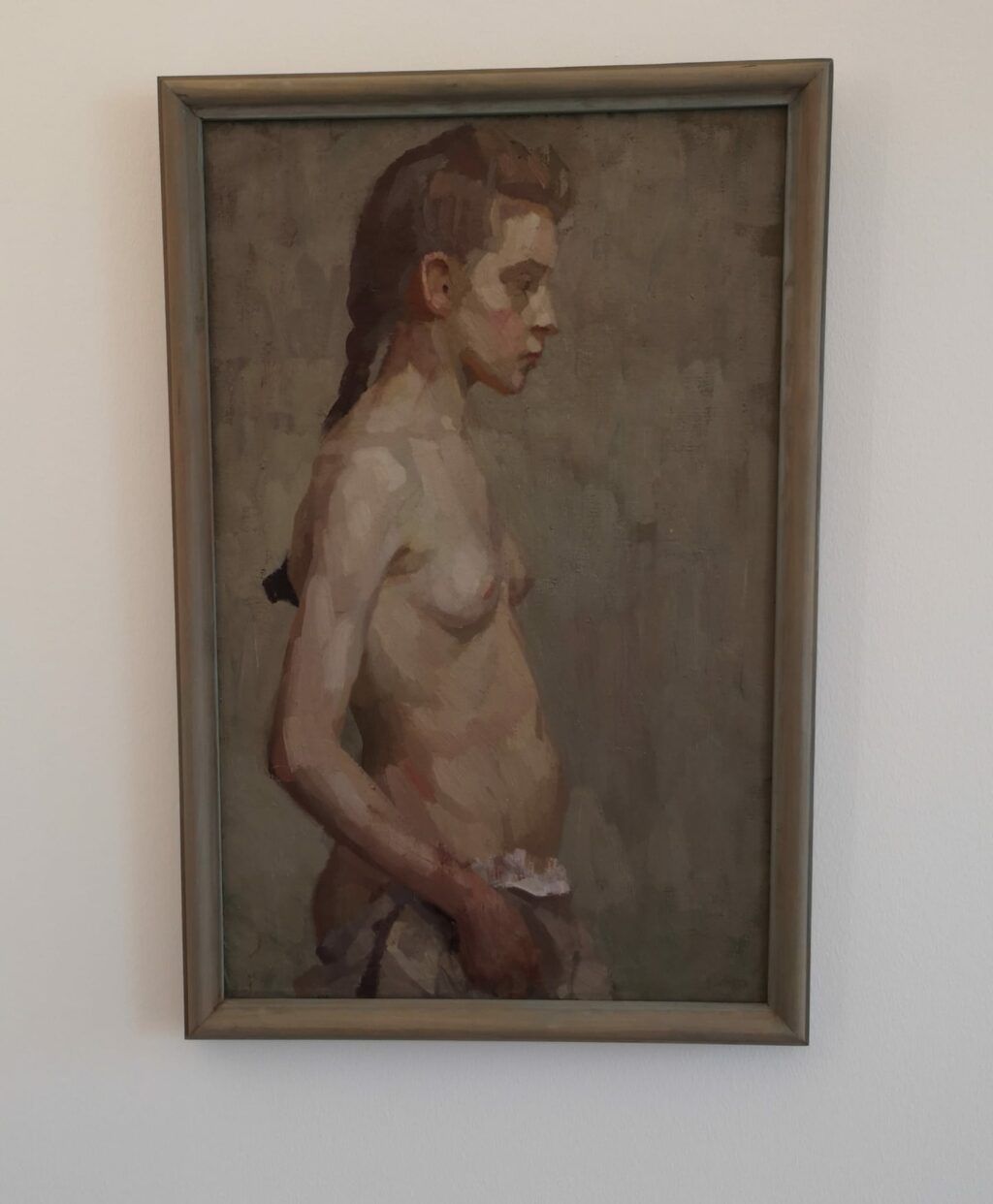

Beim Presserundgang betont Uwe Degreif, dass es ihm trotzdem bei der Ausstellung nicht darum geht, die Benachteiligungen für Künstlerinnen in den Vordergrund zu rücken. Alleiniger Maßstab sei die Qualität ihrer Malerei. Und das Ergebnis gibt ihm recht: In Schloss Achberg gibt es betörend schöne Malerei zu sehen. Mit Malerinnen wie etwa Emma Joos oder Helene Wagner ermöglicht die Ausstellung großartige Wiederentdeckungen.

Helene Wagner, Mutter und Tochter, undatiert, Kreisarchiv Zollernalbkreis.

Der schwierige Weg zur Künstlerin

Trotzdem begegnet man in der Schau in den Biografien der Künstlerinnen überall den schwierigen Rahmenbedingungen, die ihren Weg begleiteten: vor allem eben ein traditionelles Verständnis der Geschlechterrollen, das Frauen immer noch vorrangig auf ihre Aufgaben als Hausfrau und Mutter verwies und künstlerische Eigenständigkeit überhaupt nur bei Männern für möglich hielt. Das hatte ganz praktisch die Konsequenz, dass Frauen erst in der Zeit der Weimarer Republik zum regulären Studium an den Kunstakademien zugelassen wurden. Zuvor waren sie auf Damenmalklassen mit reduzierten Möglichkeiten oder private Malschulen angewiesen.

Kunst oder Ehe und Familie

Wenn die Malerinnen heirateten und eine Familie gründeten, so begaben sie sich auf eine schwierige Gratwanderung zwischen ihren Aufgabenbereichen. Marie Sieger – auch sie eine spektakuläre Wiederentdeckung – spricht von „zwei Naturen“: „Die eine will frei und unabhängig sein, nur arbeiten und sich zu einer möglichst großen Höhe im Können bringen. Und die andere Seite möchte ihrem Hans eine ganz furchtbar nette und liebe Frau werden und eine stimmungsvolle urgemütliche Häuslichkeit schaffen.“ Glück hatten diejenigen, deren Ehepartner selber aus dem künstlerischen Bereich kamen und ihre Frauen daher eher unterstützten. So war etwa der Mann von Maria Caspar-Filser ebenfalls Maler und der von Käte Schaller-Härlin kam aus einer Kunsthändlerfamilie. Ansonsten blieb häufig nur die Option, zu Gunsten des eigenen künstlerischen Wegs auf Ehe und Familie zu verzichten. Insofern verwundert es nicht zu erfahren, dass neun der 14 Ausgestellten tatsächlich ledig blieben.

Königin Charlotte war die Schirmherrin des Württembergischen Malerinnen-Vereins. Die Künstlerinnen schenkten ihr 1894 diesen Fächer. Jede Künstlerin bemalte dafür einen Stab mit einem für sie typischen Motiv.

Refugium Malerinnen-Verein

Wichtig wurde es gerade für diese Künstlerinnen, sich selbst zu organisieren und sich etwa zu Vereinen zusammenzuschließen. So wurde nach entsprechenden Vorbildern in München und Berlin 1893 der „Württembergische Malerinnen-Verein“ gegründet. 1907 konnte schließlich in der Stuttgarter Eugenstraße sogar ein Atelierhaus erworben werden, mit Atelierwohnungen, Versammlungsräumen und einer Druckwerkstatt. Gerade für Künstlerinnen, die nicht aus betuchten Familien kamen, war dieses Haus ein wichtiges Refugium. Viele lebten und arbeiteten dort über Jahrzehnte. Der Verein – heute: Bund Bildender Künstlerinnen Württembergs – und das Haus bestehen bis heute. Der Verein verfügt auch über eine umfangreiche Sammlung und ist daher nicht zufällig der wichtigste Leihgeber für die Ausstellung in Schloss Achberg.

Französischer und deutscher Impressionismus

Beim Stichwort Impressionismus kommen einem zuerst die Werke der Franzosen in den Sinn, vor allem natürlich in einem Jahr, in dem nicht nur in Paris das 150-Jahr-Jubiläum der ersten Impressionisten-Ausstellung mit opulenten Bilderschauen begangen wird. Die deutsche Spielart dieser Stilrichtung und zumal die schwäbische sind allerdings spröder, auch weniger radikal. Aber in der Ausstellung finden sich auch Gemälde, die durchaus an die Malerei auf der anderen Seite des Rheins erinnern. So könnte zum Beispiel die Dame mit Schirm in Maria Caspar-Filsers locker hingeworfenem „Alten Baumgarten in Blüte“ auch durch ein Werk von Claude Monet spazieren.

Maria Caspar-Filser: „Alter Baumgarten in Blüte“. 1908, Sammlung Kreissparkasse Biberach.

Stilistische Entwicklungen

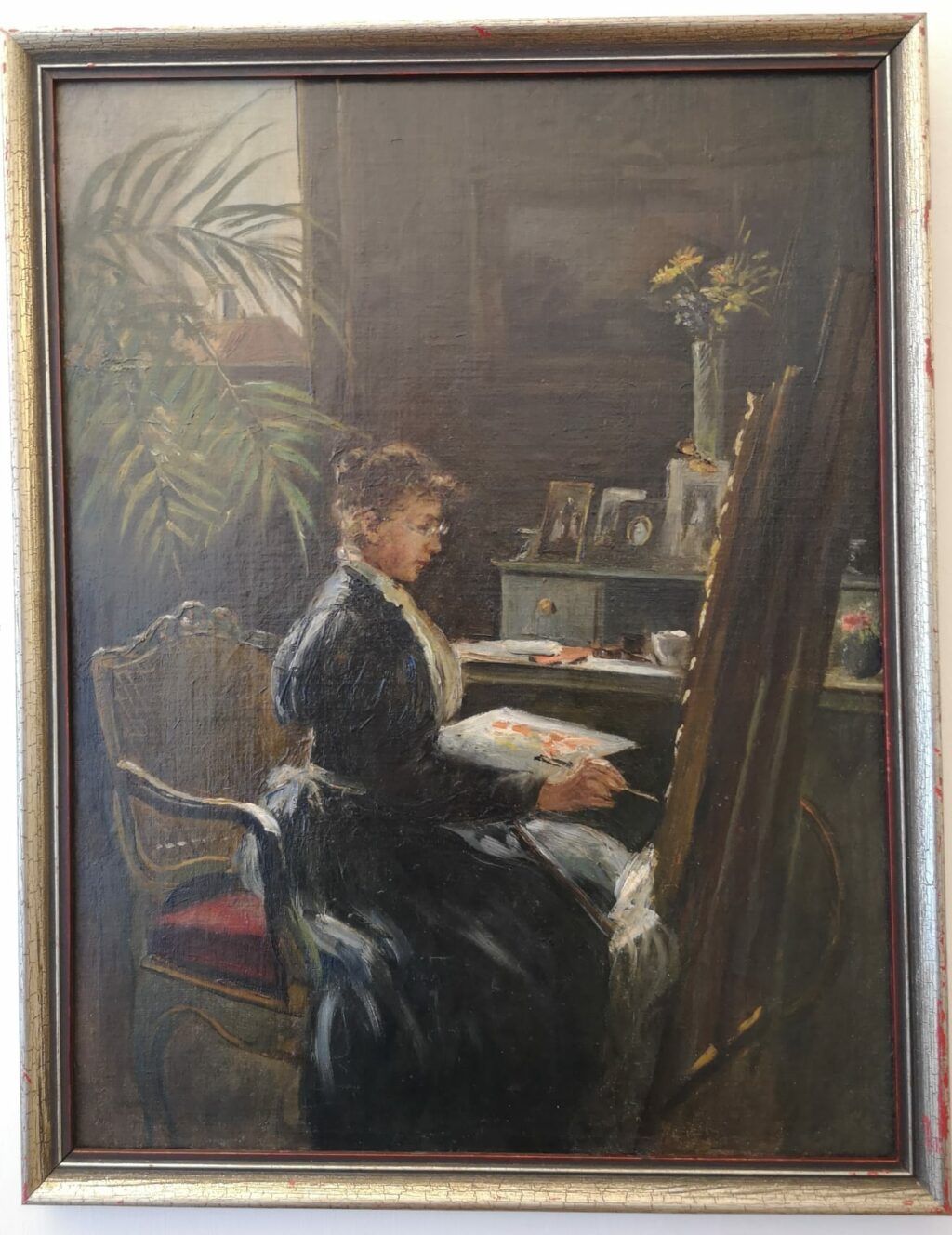

Die frühesten Bilder der Ausstellung, etwa die der auch kommerziell sehr erfolgreichen Schwestern Anna und Pietronella Peters, sind noch eher dunkeltonig und stehen in der Tradition der realistischen Malerei. Ab Mitte der 1890er-Jahre wird es dann heller in den Gemälden. Die Farbpalette wird differenzierter. Die Malerei wird lockerer, die Pinselstriche werden breiter. Das Spiel von Licht und Schatten beginnt die Malerinnen mehr zu interessieren. Die penible Wiedergabe der Motive ist ihnen nun weniger wichtig. Das Was verliert gegenüber dem Wie an Bedeutung.

Paula von Waechter, Kindergarten in Gablenberg, 1895, Stadtarchiv Stuttgart.

Familienszenen, Kinderszenen

Was die Bildmotive angeht , so finden sich in der Ausstellung natürlich recht viele Blumenstillleben und Kinderporträts. Beide Gattungen galten als typisch weiblich. Aber gleichzeitig entdeckt man gerade bei diesen Themen auch eine überraschende Nähe zu bedeutenden Malern des deutschen Impressionismus. Die gut beobachteten Kinderszenen von Emma Joos, Anna Eichler-Sellin oder Paula von Waechter erinnern an ähnliche Motive bei Max Liebermann. Waechters „Kindergarten in Gablenberg“ etwa lässt einen an die Kinderszenen des Berliner Malers denken, die er in Holland schuf. Und bei Helene Wagners in noblen, fein abgestuften Weiß- und Grautönen gehaltenen Familienszenen denkt man an ähnliche Motive bei Fritz von Uhde, einem weiteren bedeutenden Vertreter des deutschen Impressionismus.

Sally Wiest, Panoramagemälde Stuttgart, um 1897, Stadtarchiv Stuttgart.

Die Großstadt als Motiv

Eine Überraschung bietet die Ausstellung mit Sally Wiests mehrteiligem Stuttgart-Panorama. Das Pariser Großstadtleben ist ein bevorzugtes Thema der französischen Malerei. Innerhalb des Schwäbischen Expressionismus ist dieses allein schon durch sein Format besonders ambitionierte und von der Künstlerin ohne Auftrag geschaffene Großstadtbild eine absolute Ausnahme.

14 Räume, 14 Künstlerinnen

Die Ausstellung, die bis zum 13. Oktober läuft, ist klug arrangiert und gehängt. In 14 Räumen des Schlosses werden 14 Künstlerinnen präsentiert. Die sehr überzeugende Abfolge der Räume, die jeweils einer Malerin gewidmet sind, zieht sich über drei Ebenen und ermöglicht dem Besucher einen sehr anregenden Spaziergang durch ein spannendes Kapitel Kunst. Sie beginnt mit den eher dunkeltonigen, zum Teil noch auf das Biedermeier zurückverweisenden kleinformatigen Werken der Schwestern Peters und endet bei den Bildern der Stuttgarter Malerin Helene Wagner, die – das lässt sich mit Sicherheit sagen – dank ihrer malerischen Qualitäten künftig in keiner Ausstellung zum Schwäbischen Impressionismus mehr fehlen werden. Wie einige ihrer Kolleginnen wurde sie im Vorfeld dieser Schau gewissermaßen wiederentdeckt. Diese Ausstellung mit so vielen bisher nie gezeigten Künstlerinnen und auch bisher nie gezeigten Bildern ist daher für jeden Kunstfreund ein Muss!

Text und Fotos: Herbert Eichhorn

In unserer Bildergalerie weitere Impressionen aus der Ausstellung. Fotos: Herbert Eichhorn

Zur Ausstellung ist ein sehr informativer Katalog zum Preis von 24 Euro erschienen.

Ausstellung und Katalog entstanden wieder in Kooperation mit der Städtischen Galerie Bietigheim-Bissingen, wo die Ausstellung von 26. Oktober 2024 bis 9. März 2025 gezeigt wird.

Ausstellung „Schwäbische Impressionistinnen. Malerinnen zwischen Neckar und Bodensee 1895-1925“

Schloss Achberg

Freitag 14.00 bis 18.00 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertag 11.00 bis 18.00 Uhr

Schloss Achberg bietet zu der Ausstellung den Sommer über ein breites Begleitprogramm an.

Informationen dazu unter www.schloss-achberg.de