Herzgräber in zwei oberschwäbischen Loretokapellen

Wolfegg / Dürmentingen – In der Zeit um Allerheiligen und Allerseelen rücken traditionell die Verstorbenen stärker ins Blickfeld. Ihre Gräber werden geschmückt, besondere Blumengestecke werden platziert. Häufig wird ein – in der Regel rotes – „Allerseelenlicht“ angezündet. Familien und Freunde besuchen die Gräber, oft im Rahmen einer feierlichen Andacht am Nachmittag von Allerheiligen. Zwar sind diese Gräberbesuche nicht mit den Fiestas vergleichbar, die in Mexiko am „Dia de los Muertes“ (Tag der Toten) üblich sind, aber nach der Andacht bekommt auch bei uns der gut besuchte Friedhof oft etwas von einem munteren großen Klassentreffen.

Separate Bestattung des Herzens

Wenn der Blick zurück in die Geschichte geht, so gab es auch in Oberschwaben und im Allgäu Traditionen, die uns heute seltsam fremd anmuten, so etwa die separate Herzbestattung. Getrennt vom Rest des Körpers bestattete Herzen, das bringt man am ehesten mit den großen europäischen Herrscherhäusern in Verbindung. Aber dass es auch in unserer Region Beispiele für diese für uns heute doch eher etwas befremdliche Sitte gibt, ist kaum bekannt. Dabei kann man in Kapellen in Wolfegg oder in Dürmentingen bei Riedlingen solche Herzgräber finden.

Tradition bei Wittelsbachern und Habsburgern

Wer schon einmal in der Gnadenkapelle des Wallfahrtsortes Altötting war, dem sind dort bestimmt neben den zahllosen silbernen Votiven rechts und links der „Schwarzen Madonna“ auch die 14 prachtvollen, ebenfalls silbernen Urnen in den Wandnischen aufgefallen. In ihnen werden die Herzen von verschiedenen Mitgliedern der bayerischen Herrscherfamilie der Wittelsbacher aufbewahrt. Ähnliches findet sich in Wien. Im Herzgrüfterl in der Loretokapelle der dortigen Augustinerkirche ruhen, allerdings in eher schlichten Gefäßen, 54 Habsburger Herzen. Tatsächlich waren es diese beiden katholischen Dynastien, die die Tradition der separaten Herzbestattung am konsequentesten gepflegt haben. Ihr Vorbild wurde dann aber vom Hofadel oder von sympathisierenden Adelshäusern aufgegriffen.

Zunächst ganz praktische Gründe

Schon aus dem Mittelalter gibt es Berichte, dass, vor allem bei Herrschern, die fernab der Heimat gestorben waren, dem Leichnam Eingeweide und Herz entnommen wurden. Das hatte zunächst einen ganz praktischen Grund. Diese Teile des Körpers verwesen einfach am schnellsten. Bald kam aber der Brauch auf, das Herz, das nach damaliger Vorstellung der Sitz der Seele war, an gezielt ausgewählten Orten zu begraben. Oft waren das Kirchen, die dem Verstorbenen besonders wichtig waren. Sein Herz dort zur Ruhe zu betten, galt als Garantie für ewiges Seelenheil.

Loreto-Verehrung bei Habsburgern und Waldburgern

Seit Kaiser Ferdinand II. seine Siege im Dreißigjährigen Krieg der Madonna des italienischen Wallfahrtsortes Loreto widmete, gab es eine besondere Nähe der Habsburger zu diesem Gnadenbild. Wie die Habsburger, zu denen enge Beziehungen bestanden, hatten auch die verschiedenen Linien der Waldburger eine große Affinität zum Loreto-Kult. In der Nähe ihrer verschiedenen Residenzen entstanden eine ganze Reihe von Kapellen nach dem Vorbild der Casa Santa in Loreto, dem laut Legende von Engeln aus Nazareth nach Europa übertragenen Haus der Gottesmutter. So gibt es von Waldburgern gestiftete Loretokapellen in Dürmentingen, Kißlegg, Scheer und Wolfegg. Und einzelne Familienmitglieder ließen, wie die Habsburger in Wien, auch ihre Herzen in diesen Kapellen bestatten.

Der Innenraum der Loretokapelle bei Wolfegg

Das Herz in der Loretokapelle Wolfegg

Eine ganz typische Loretokapelle ist die bei Wolfegg an der Straße nach Rötenbach. Mit dem Bau der Kapelle hatte Graf Maximilian Franz von Waldburg-Wolfegg 1668 ein Gelübde seines Vaters erfüllt. Die Loretokapellen, die nach dem Dreißigjährigen Krieg überall in Süddeutschland entstanden, hielten sich in Größe und in den baulichen Details an das fensterlose Vorbild in Loreto. Zu dieser typischen Ausstattung zählt auch die Wiederholung von Freskenmalereien mit Madonnenmotiven, die die Casa Santa in Loreto früher aufwies (verlorengegangen bei einem Brand 1921). Auch in Wolfegg waren die Fresken eine Zeitlang verschwunden. Im 19. Jahrhundert waren sie übermalt worden, wurden in den 1960er-Jahren aber wieder freigelegt.

Ganz typisch: Reste von Wandmalereien wie ursprünglich in Loreto

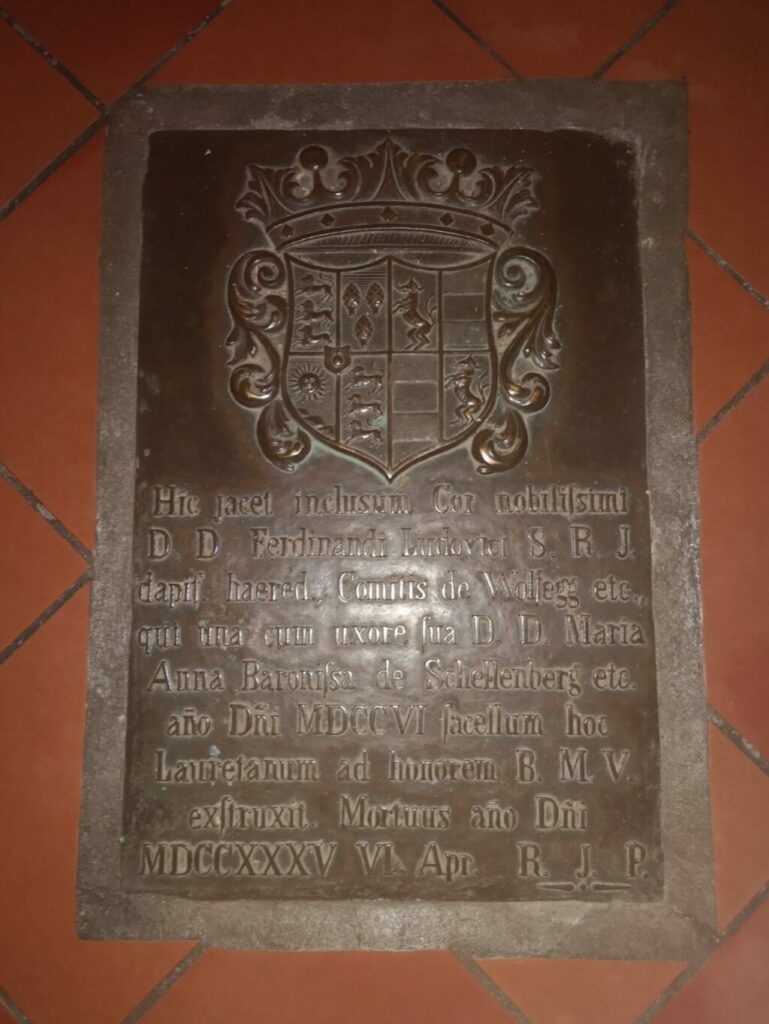

In Wolfegg baute auch die nächste Generation an der Kapelle weiter. Graf Ferdinand Ludwig ließ die Kapelle erweitern. Da die neue Wolfegger Stiftskirche damals noch nicht fertig war, ließ er sich nach seinem Tod 1735 in der Kapelle bestatten. Als sein Leichnam dann 1742 in die herrschaftliche Gruft in der Kirche überführt wurde, blieb sein Herz gemäß seiner Verfügung in der Kapelle. Vor dem Altar bezeichnet eine Bronzetafel im Fußboden die Stelle.

Das Herzgrab im Boden der Wolfegger Kapelle: Hic jacet inclusum cor … (Hier ruht das eingeschlossene Herz …)

Das Herz in der Loretokapelle Dürmentingen

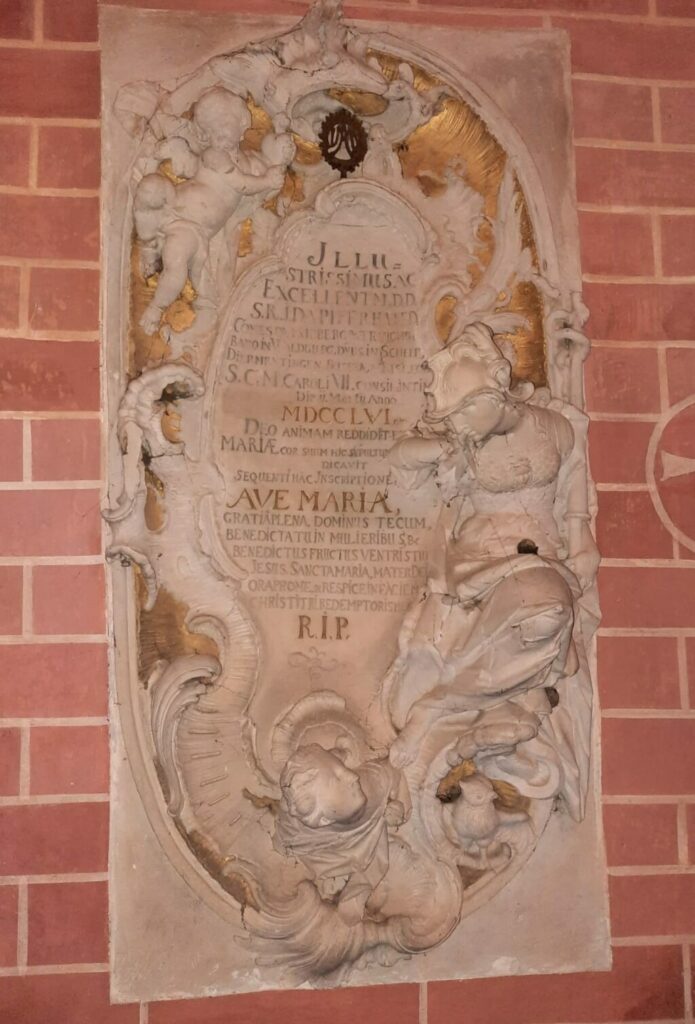

Künstlerisch wesentlich anspruchsvoller ist das in die Wand eingelassene Herzgrab für Joseph Wilhelm Eusebius von Waldburg-Friedberg-Scheer, der 1756 starb, in der Loretokapelle in Dürmentingen. Dieser residierte in Scheer an der Donau und hatte dort die Stiftskirche im Barockstil umbauen lassen. Der Künstler, der maßgeblich für die Neugestaltung der Kirche in Scheer verantwortlich gewesen war, schuf auch das Kardiotaph (Herzdenkmal) in der fast 100 Jahre zuvor errichteten Kapelle. Es handelt sich um einen der bedeutendsten Bildhauer des süddeutschen Barocks, nämlich Joseph Anton Feuchtmayer, dessen Hauptwerk die Wallfahrtskirche in Birnau ist.

Das Herzgrab in der Wand der Kapelle in Dürmentingen

Diese frühen Formen der Bestattung mit einem im Boden vergrabenen oder einem in der Wand eingemauerten Herzen, auf das eine mehr oder weniger aufwändige Gedenkplatte aufmerksam macht, wurden erst später von solchen prachtvollen Schaugefäßen wie in Altötting abgelöst.

Nicht nur fernste Vergangenheit

Heute liegt diese für uns eher bizarre Sitte nicht nur im schwäbischen Oberland in fernster Vergangenheit. Lange und bis in unser Jahrhundert durchgehalten haben allerdings die Habsburger. Der in vielerlei Hinsicht rückwärtsgewandte Politiker und Publizist Otto von Habsburg, der Sohn des letzten österreichischen Kaisers, führte die Tradition tatsächlich fort. Als er 2011 starb, wurde er wie viele seiner Vorfahren in der berühmten Wiener Kapuzinergruft beigesetzt. Sein Herz aber fand seinen Platz in der ungarischen Benediktinerabtei Pannonhalma.

Text und Bilder: Herbert Eichhorn